教育だからできること(前編)

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第22回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとして関わるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族との関わり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

~「教育の場」よりも「病気を治す場」として~

前回の「病気の子になぜ教育が必要?(後編)」の続きです。(前回記事はこちら)

院内学級に配属、異動になられた先生方に、私がお伝えしていることがあります。その一つに「子どもたちのエネルギーを調整してください」ということがあります。子どもたちのエネルギーも、子どもたちにかかわる私たちのエネルギーもそうです。なかでもお伝えしているのが「入院しているお子さんたちにとっての第一は、やはり病気を治すことである」ということ。

院内学級では、子どもたちが病気を治すのではなく、一人の「子ども」にもどれる場所でありたいと考えて準備をしているので、そのためか、子どもたちはたくさんのがんばりをみせてくれます。私たち教師もつい子どもたちのがんばりにあまえてしまい、子どもたちのエネルギーを使わせすぎてしまうことがあります。

私も、院内学級に配属になった当時は「病気を治すことが第一」という意識がうすかったように思います。子どもたちが退院した後、学校にもどる、社会に復帰する、そのために何ができるのか、という意識のほうが強かったように思います。

それが、病院関係者とチームとして協働していくにあたり、病院スタッフに

「子どもにとっての教育の必要性」を熱心に伝えていたときよりも、私自身が

「回復に向かうエネルギーをためる場所としての院内学級」ということをしっかり意識できるようになってからのほうが、チームとしての協働が大きく前進しました。

やはり、入院している子どもにとっては「病気を治すことが第一」なのです。回復に向かうエネルギーをためる場所なのです。

院内学級に来て、エネルギーを使いすぎてしまったり、友だちとのトラブルなどでいやな思いをしたまま病室にもどったりして、病気を治すことに向かえなくなったら……。それは、院内学級としての大きな役割を果たしたことにならないと思いました。

明日も院内学級に行きたいから薬も飲む、注射もがんばる、ごはんも食べる、早くねる、というような教室になってほしいと思いました。

~あかはな先生の「とてもくやしい経験」~

小学校中学年の女の子が入院してきました。その女の子は、消化器系の病気で入退院をくり返していました。体の病気もあるのですが、精神的な面でとても影響(えいきょう)を受けやすいお子さんでした。子どもの心と体は、とても密接に関係しています。

その子が半年ぶりに再入院してきたのですが、前回のその子の様子を考えてみると、この半年よくがんばったね、という印象でした。がしかし、病院関係者の判断はそうではありませんでした。病院がその子の逃げ場になってはいけない、という判断でした。その子が大好きな院内学級に通ったら、また退院が延びてしまう可能性がある、という話も出ました。

院内学級が、子どもたちをあまやかすばかりの場所になってしまうことは、絶対にさけたいと思っていましたので、私たち院内学級の教師たちは「受容(感情を受け止める)はするが、許容(行動を容認する)はしない」ということを大切にして、お子さんたちとかかわっていく決心をしたのです。

外に出ていくエネルギーが足りないとき、それをためることができる場所が院内学級でありたい、そう思いました。

「後編」は女の子の話をふまえ、「ポジティブな自己認知」をはぐくむ子どもたちへのかかわりをお伝えします。

前回記事はこちら。

Information

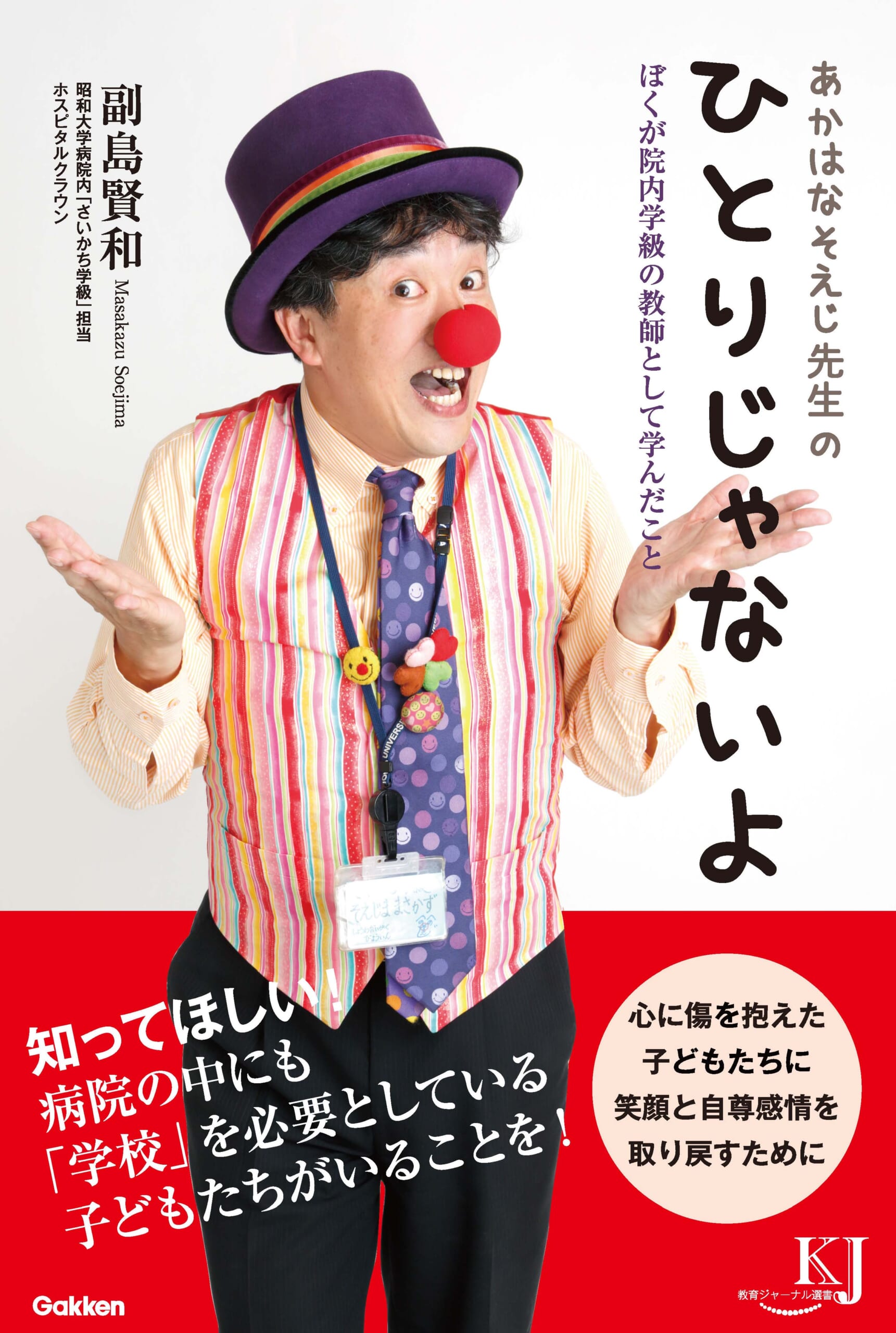

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊