「いのちの学習」で伝えたい3つのこと 後編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第56回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

「いのちの学習」、はじめましょう

前回の続きです(こちら)。「いのちの学習」は、みなさんの前で院内学級のビデオを観ていただき、院内学級の様子を知ってもらうところから始まります。

「病気なのに勉強をするの?」という質問をよくもらいますが、はじめは不安から学習をしていた子どもたちが、入院をしていても学習できることに気づき、取り組みをはじめることを伝えます。

次に、みなさんに「病気をかかえた子どもたち」のイメージを出してもらいます。このときにもつイメージでは、自分が当事者になるという意識がほとんどないことに気づいてほしいと思います。そのうえで「想像すること」「観点を変えること」の大切さを感じてもらいます。そして、子どもたちの詩や言葉をしょうかいすることで、もっと身近に感じてもらえるようにと考えています。

ただ、病気やけが、死などを身近に感じると、子どもたちはとても不安になります。低学年のお子さんの中には、そわそわと動きが止まらなくなる子が出てきたり、高学年の子どもたちの中には、表情を失くして固まってしまう子がいたりします。これは当然の反応だと思います。

そこで次に「どんな感情ももっていいんだよ」「ネガティブな感情ももっていいんだよ」ということを伝え、そして、たとえ病気になっても「たくさんの人とのかかわりがあること」「ひとりではないこと」「特別な存在ではなく仲間であること」を伝えます。この話を聞いているとき、子どもたちの表情はホッとしたもの変わっていきます。

そして「あなたがそこにいることは、とてもすてきなこと」であることを伝える詩をしょうかいします。そして、3つの伝えたいことの一つである「いのちはだれにとっても同じ1(イチ)なのだ」ということに気づいてもらいます。

最後に「病気をかかえた子どもたち」の気持ちを想像し、その子が友だちだとしたら「なんと声をかけたいと思うか」を宿題として考えてもらいます。

授業後に、子どもたちが書いてくれた感想をいただくことがあります。それを読むと、精いっぱいに考え、聞いてくれたことが伝わってきます。と同時に、今後の課題にもつながっていきます。子どもたちの感想にはげまされ、私は「病気をかかえた子どもたち」に対して思いやりのあるかかわりをもっとしたい、もっと考えていきたいと思うのです。

「いのちの学習」の内容・時間割

〇院内学級のしょうかい(5分)

〇病気に対してどんなイメージを自分がもっているのかを知ってもらう(5分)

〇病気をかかえる子どもたちの「願い」を考える。身近な存在であることに気づく(10分)

★詩のしょうかい ★詩を書いてみよう「そうだったらいい」(中川ひろたか作『へいわ』)

〇不安な感情をもっていてもよいことを知らせる。感情のあつかい方(10分)

★子どもたちの「つぶやき」を聞いてみる。

〇ひとりではないことを、いのちはだれにとっても1であることを知ってもらう(5分)

★ここでも詩をしょうかいする。

〇病気をかかえる子どもたち(友だち)に伝えたいことを考える(5分)

★病気の友だちの気持ちを考え、言ってあげたい言葉を考える。

〇質問、感想など

「いのちの学習」ではこんなふううにしています。ご覧になった方はぜひ参考にしてみてくださいね。

前回記事

第55回はこちら。

Information

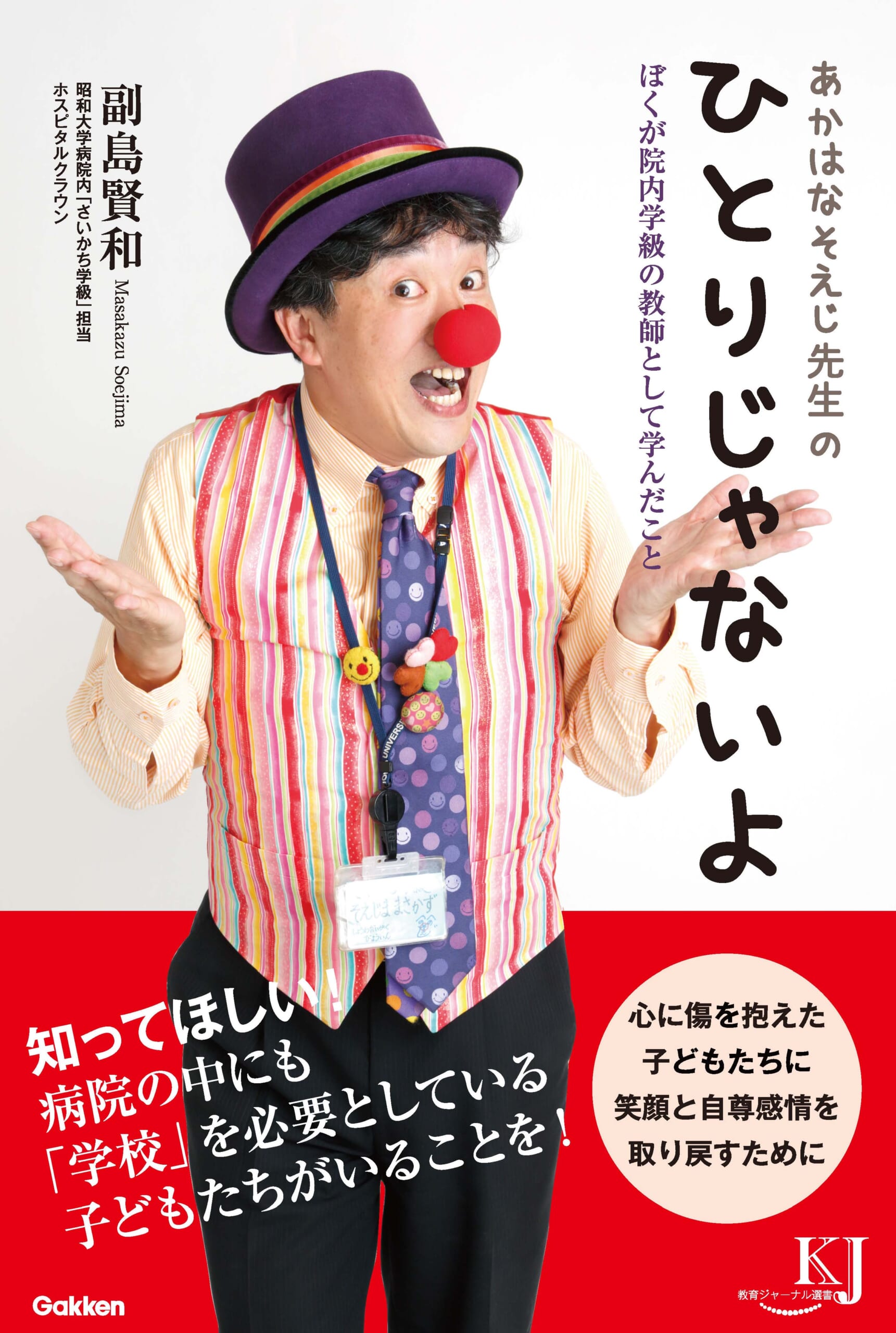

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊