子どもの貧困を知る 前編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第67回」

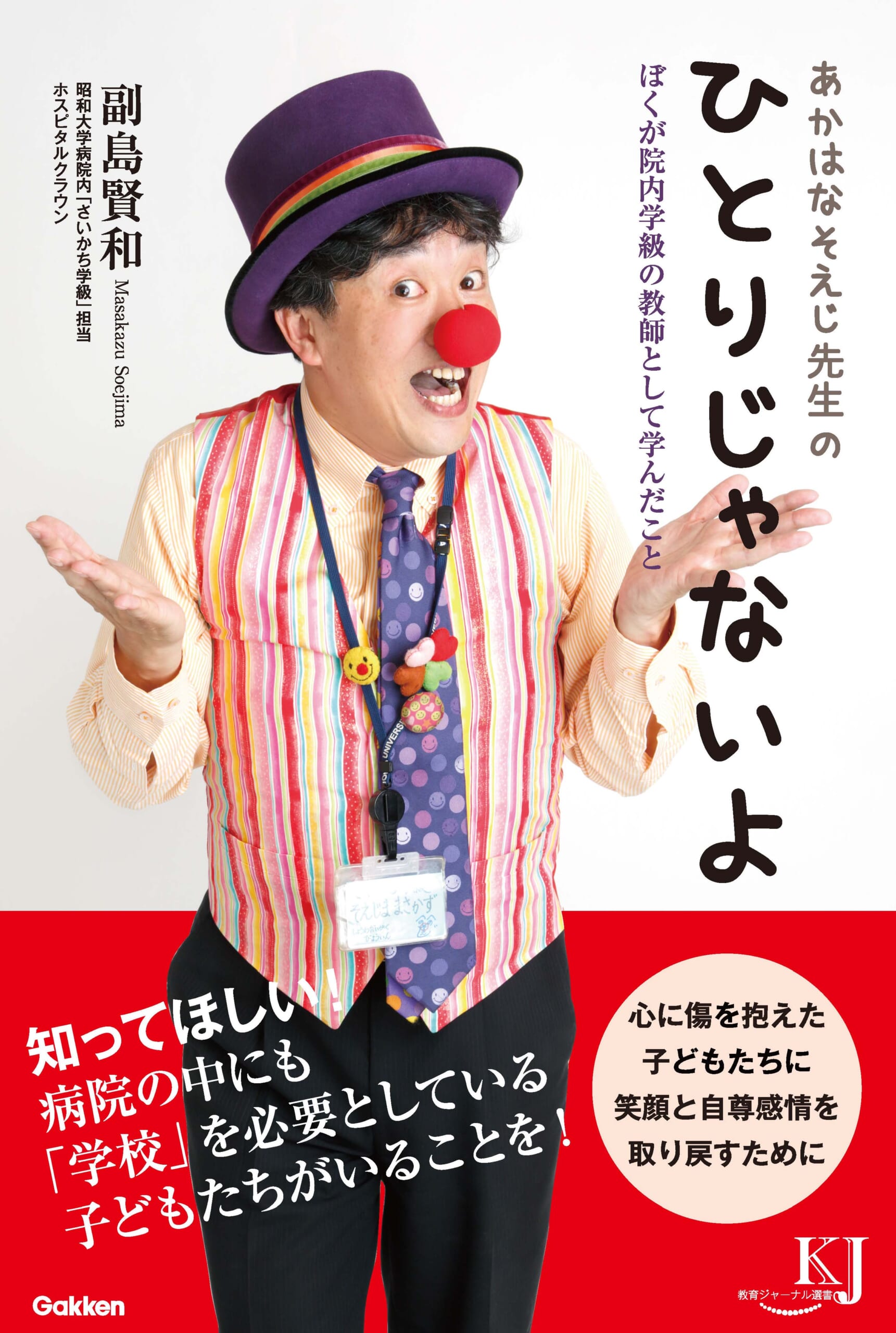

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

「16.3%」

この数字は、厚生労働省が公表する相対的貧困率における子ども貧困率の数値です。

──相対的貧困率──

相対的貧困率とは、その国の生活水準で貧しい生活を送る人の割合で、各国の貧富の格差をはかるバロメーターにもなります。

子ども貧困率が16.3%ということは、ひと月の世帯収入が10万円未満の家庭の子どもたちがそれだけ存在するということを表しています。

この数値は、じつは2012年に発表されたものです。2018年度の子どもの貧困率は、13.5%に減っているので、少しばかり改善されたといえるのでしょう。しかし、子ども貧困率は2012年が一番のピークでした。

身近にある子どもの貧困

約15年前、ある定時制の高校での話です。

「片道2時間かけて、学校まで歩いてます」と、笑顔で伝えてくれた男の子の言葉を聞いたときに、ふと「からだをきたえているのかな」と思ったのですが、「いや、お金がないからですよ。でもね、学校には来たいから歩いて来るんです」と言われました。担任の先生からも「男の子は、食費を切りつめて学校に通ってきています」と聞きました。

また、ある大学での講義で、学生にグループ発表をしてもらうため、各グループで発表者を決めていたときのことです。

学生たちの間から「その期間はアルバイトが続くので、別の日にしてもらいたい」という声が聞こえてきました。ほかの学生たちも、あたりまえのように「わかった」と、日程をゆずり合っていました。

学生たちのスケジュール的には、大学での授業もいっぱいだったのですが、アルバイトのスケジュールもたくさん入っているようでした。

もちろん、遊ぶためのお金ではありません。

コロナ以前の話で、ある教授が「最近は、ゼミの合同コンパがなかなかできなくなりました。ほとんどの学生たちがアルバイトをしていて、ゼミ生が全員そろう日程が取れないのです」と教えてくれました。

「貧困は家庭の問題である」「貧困は自己責任である」とはいえないところにきているように感じます。子どもの貧困のためにできることを教師だけでなく、保護者や地域で取り組むことが求められています。

次回は「貧困が子どもと病院を遠ざける」をテーマに、実際に体験したことや現状をお話ししたいと思います。

Information

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

関連記事