いのちの授業をするときに【後編】

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第89回」

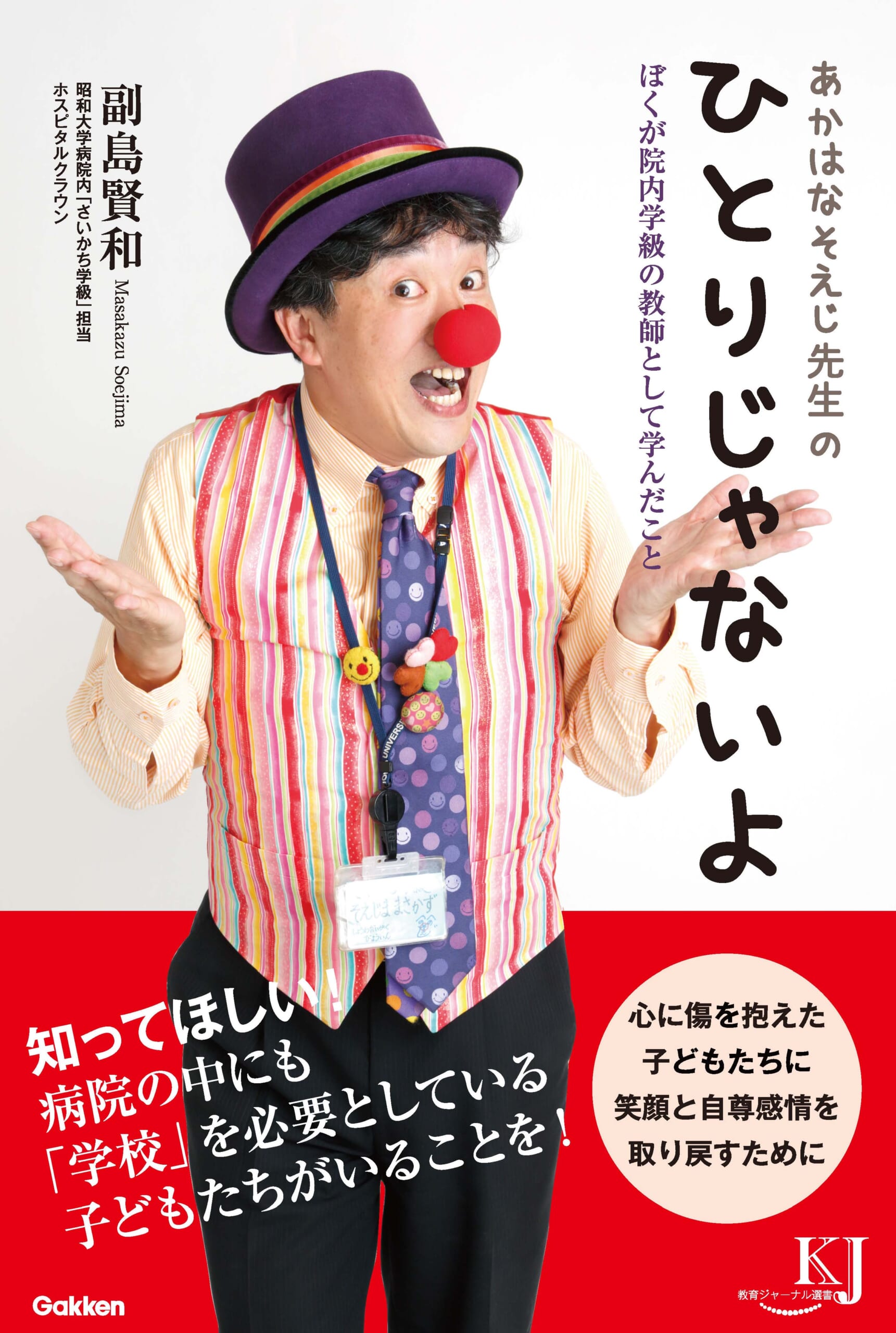

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

いのちの大切さを伝える

前回の続きです(こちら)。

講演や授業で「いのちの授業」をさせていただくときに、関係者の方に事前に聞いておくことが2点あります。1点目は「ここ最近、大切な方を失ったお子さんや、保護者の方、先生方はいらっしゃいますか? いらしたら教えてください」ということです。

悲しいのは大人も子どももみんな同じなのですが、実は、私の話を聞いて悲しかったことやつらかったことを思い出し、ハンカチで目頭をおさえながら席を外されるのは、断然、大人のほうが多いです。

子どもたちの中では、周りの先生に伝えて席を外すお子さんはほとんどいません。でも、それはつらくないわけではなく、席を外すことが子どもにとって本当に難しいことなのだと思います。

そのため、お願いする2点目は次のようなことです。このようにみなさんにお話します。

「今日の私の話は、病気やいのちなどにかかわるちょっとしんどい話です。子どもたちの中にいろいろな感情がわき上がってきて、友だちに話しかけたり、ちょっかいを出したり、聞いていない態度をとったりするお子さんも出てきます。

私は教師ですから、そのことに関してはだいじょうぶなので、そういうお子さんをしっかり見守ってあげてください。私の話を“ちゃんと聞きなさい”と注意しないでください。

とても心配なのは、話を聞きながらフリーズしているお子さんや、表情がこわばっている、固まっているお子さんです。そのようなお子さんがいたらチェックして、終わったあと

“少し、しんどかったかな”

“聞いていたとき、つらかったかな”

“聞きたくない話だった?”

と、声かけをしていただけたら助かります」と。

授業の後に、子どもたちに必要なケアを

「いのちの授業」が終わったあと、片づけをしている私のところに近づいてきて「先生、ぼくも入院したことがあるんだ」と伝えてくれたお子さんがいました。「入院していたとき、今日の先生の話に出てきた子と同じ気持ちだった」と言います。

そんなお子さんの名前をこっそりチェックして、担任の先生に伝えると「あの子は今、ちょっとしんどいのだと思います」という気づきが多々ありました。

その子は、入院をしていたときの話や、病気があったときのことも聞いてもらいたかったのでしょう。そして、今、かかえているしんどさを聞いてほしいというメッセージを私に伝えてきているのだと考えながら、そのような子どもたちといつも会話しています。

しんどいときや苦しいときの真っただ中にいるとき、なかなかその思いを言葉にできません。言葉にすることは本当に難しいことです。大人でさえそうなのですから、子どもたちはなおさらです。だから、感情をフリーズさせて、その場をしのぐのです。

でも、そんな子たちも、表現をする準備ができたとき、少しずつですがいろいろな形で伝えてくれりょうになります。そんなとき、こちら側が「今はどうなの?」「体を大事にしてね」と伝えると、みんなうれしそうな表情をうかべます。

「自分を大切にしてください」「いのちを大切にしてください」

──このことが「相手を大切にする力」にもつながっていくのだと、そう考えます。

Information

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

関連記事