病気の子どもの保護者を支える・後編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第85回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

かんたんではない「学校に行かなくてもいい」

前回のお話の続きです(こちら)。だれでも「学校は行くべきところ」「逃げてはいけない」という考えを、心の奥深くにもっているのではないかと思います。

そこにふたをするように「学校に行かなくてもいい」と言うことは、保護者自身がジレンマをかかえることになるため、とてもむずかしいのです。

うわべだけの言葉は子どもにみすかされてしまいますし、「行かなくてもいいよ」と言いながら、子どもががんばって登校した日はどこかでホッとしたり、喜んだりしている自分に気づいてしまいます。

実は保護者も支えを必要としています

もちろん、家庭に私たち教師が入っていくのはかんたんなことではありません。ふれてはいけない事情もあるでしょう。過去にきずついた経験のある方は、サポートをこばんでしまうかもしれません。

「病気の子どもの家族を支える? 目の前の子どもたちだけでもせいいっぱいなのに、これ以上がんばったら、我が家のほうが“家庭ほうかい”だよ」と本音を伝えてくれた先生もいました。

それでも、やはり保護者もこまっているのです。お子さんが病気でなくとも子育ては大変なこと。だからこそ、保護者とチームになれたらいいのにと考えます。

ある後悔(こうかい)から学んだこと

以前、病棟に、ある重たい病気のお子さんがいました。「最期(さいご)は家ですごしましょう」と言われていたお子さんです。

でも、その子のお父さんは、セカンドオピニオン、サードオピニオン、民間療法と、治療を続ける方法をずっと探していました。お父さんが「やろう」と言えば、お母さんは「はい」と従います。その子も意識があったなら「がんばる」と言っただろうと思います。

ただ、医療スタッフは考えていました。「もう、おうちに帰りましょう」と。じつは私もそう考えていました。最期(さいご)は家で過ごすことが一番幸せなのではないかと……。

そして、そのお父さんと話をする機会があったとき、私は「お子さんはよくがんばったと思います。もう、おうちに帰りましょう」と伝えてしまったのです。

そのとき、お父さんはおこりました。

「先生、わかっている! わかっているんだよ! でもね、たとえ1%でも助かる可能性があるなら、俺はやらないわけにはいかないんだ」

私は“しまった”と思い、後悔(こうかい)しました。私が思っていた、患者さんの「一番の幸せ」、そのご家族の「一番の幸せ」とは、いったいなんなのだろうか。

医療スタッフから考えれば、それは家で過ごすことなのかもしれません。

しかし、それを伝える前に、院内学級の担任であった私や、私をふくむ医療スタッフは、本当にその家族の苦しみによりそえていたのだろうか。みんな、そばにいたはずなのに、もしかするとその家族を孤立(こりつ)させていたのではないだろうか。

病気のお子さんをもつ保護者を支えることは、教師一人ではとてもむずかしいことですが、多くの方々とチームになれば、支えることができると考えます。

わからないこともたくさんあると思いますが、保護者の方々からもいろいろなことを教わりながら、患者のお子さんやそのご家族と接していければと思います。

Information

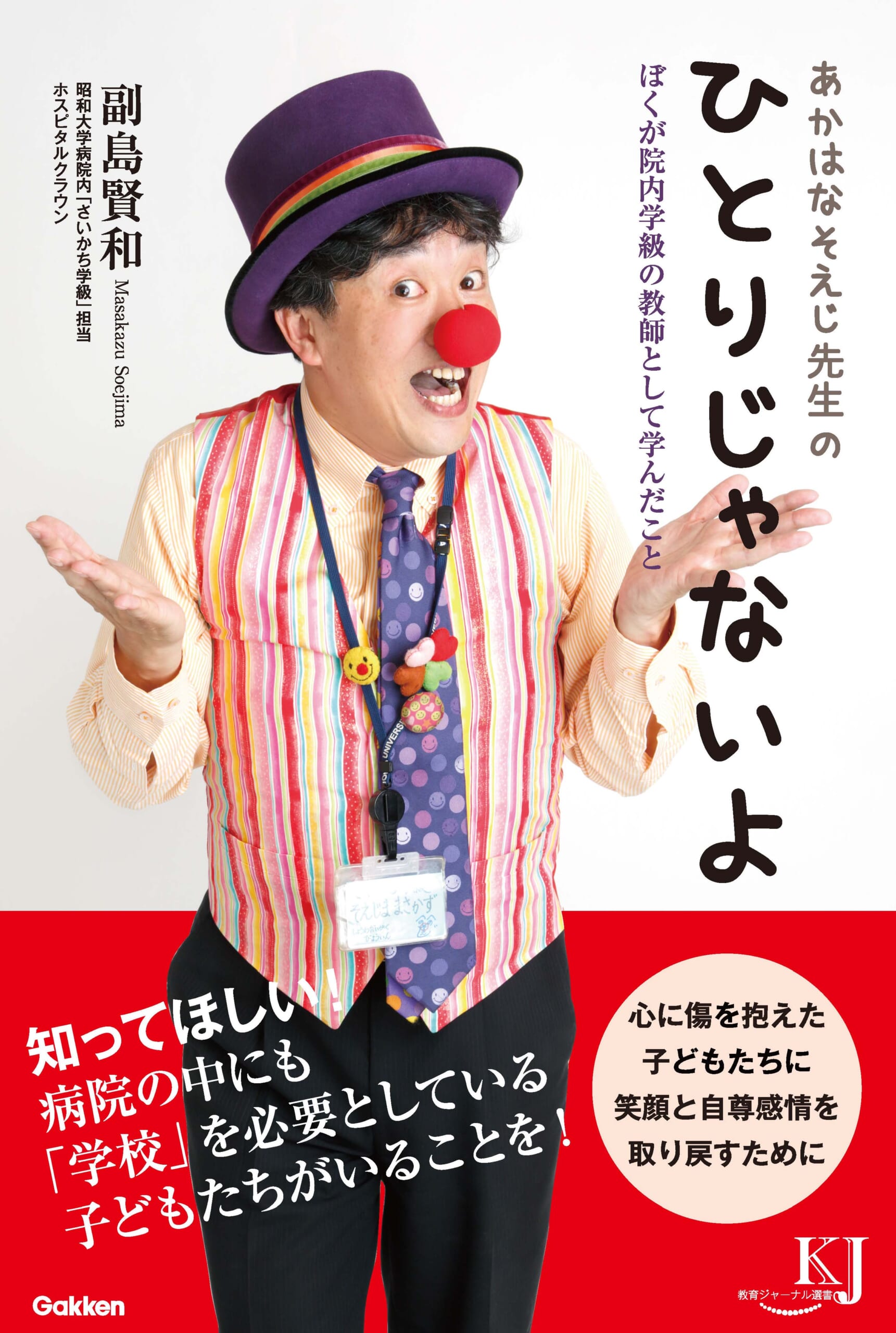

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

関連記事