院内学級の教育 【どうやってかかわればいい?】 後編

あかはなそえじ先生の院内学級の教師として学んだこと「第81回」

院内学級の教師として、赤鼻のピエロとしてかかわるなかで、笑顔を取り戻し、治療に向かう意欲を高めていく子どもたち。その経験をもとに、子どもとの接し方や保護者・家族とのかかわり方、院内学級の必要性、教育の重要性などについて語ってくれます。

2つの課題

前回の続きです(こちら)。

「子どもたちへのかかわりはまちがっていないか」

「どのようにかかわればよかったのか」

不安なとき、困ったとき、相談できる人や場所があればいいと思います。

私は小学校から院内学級の担任として異動し、本当にたくさんの方々とのつながりの中で取り組み方を学んできました。

配属になる前、もしも異動になったら「こんなことをしたい」「あんなことをしよう」と、たくさんのことを頭にうかべ、メモしていました。しかし、実際にはメモしていたすべてのことに取り組むことはできなかったのです。できなかった理由はいくつかありました。

まずは入院の短期化。それまで小学校では1年間、2年間の時間をかけて意図的、計画的に児童たちとかかわってきました。

でも、院内学級でのかかわりは約10日間です。その間に、何をすればいいのだろう、何ができるのだろうと、日々なやみ続けました。

もう一つの理由は、ひきつぎの課題です。

担任が1名、2名で、約2、3年で異動がある学級では、書類で記録を残していても、実際のかかわりの様子を見ることができません。そのため、学級でのとりくみがスムーズに行えるようになるまで時間が必要なのです。

動き始めたときにまた異動があり、ひきつぎがうまくいかない場合も見られます。また、どのような課題があるのか、短期間で共有することがとても難しいという現状もありました。

身近なところに、教えていただいたり、相談できたりするつながりがなかった私は、ほかの院内学級での取り組みを学びたいと思いました。

つながりのおかげで

そこで、都内にある別の院内学級の先生方にたずねたところ、多くの先生が同様になやんでいることがわかり、当時、参加していた病弱教育の勉強会で、和歌山大学のT先生のことを聞いて、面識もないのに直接、電話をかけてみたのです。

すると「青森にいらっしゃるK先生にれんらくをとってみなさい」とアドバイスをされました。私にとって、このことがとても大きな転機となったのです。

K先生は、なんのつながりもない私に、たくさんのことを教えてくれました。

- 1年間のスケジュールを立てる

- 1日や1単位時間の学習などを計画する

- 子どもたちへはいりょする事

- 机やいすの配置をふくめた環境づくり

- 保護者とのかかわり

- 地元の小学校、中学校とのチームワーク

- 教育委員会とのつながり

- 病院とのかかわり

- 院内学級の担任としての心構え

などなど、電話や手紙などでていねいに伝えていただきました。

このことがあって、院内学級で何をどうすればよいのか、どことつながっていけばよいのか、少しずつですが実践していくことができたのです。ありがたいごえんでした。

国立特別支援教育総合研究所というところには、日本各地の院内学級での取り組みを集めたデータバンクがあります。先生方も保護者の方も、ぜひ活用していただきたいと思います。

※独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所

ホームページ https://www.nise.go.jp

Information

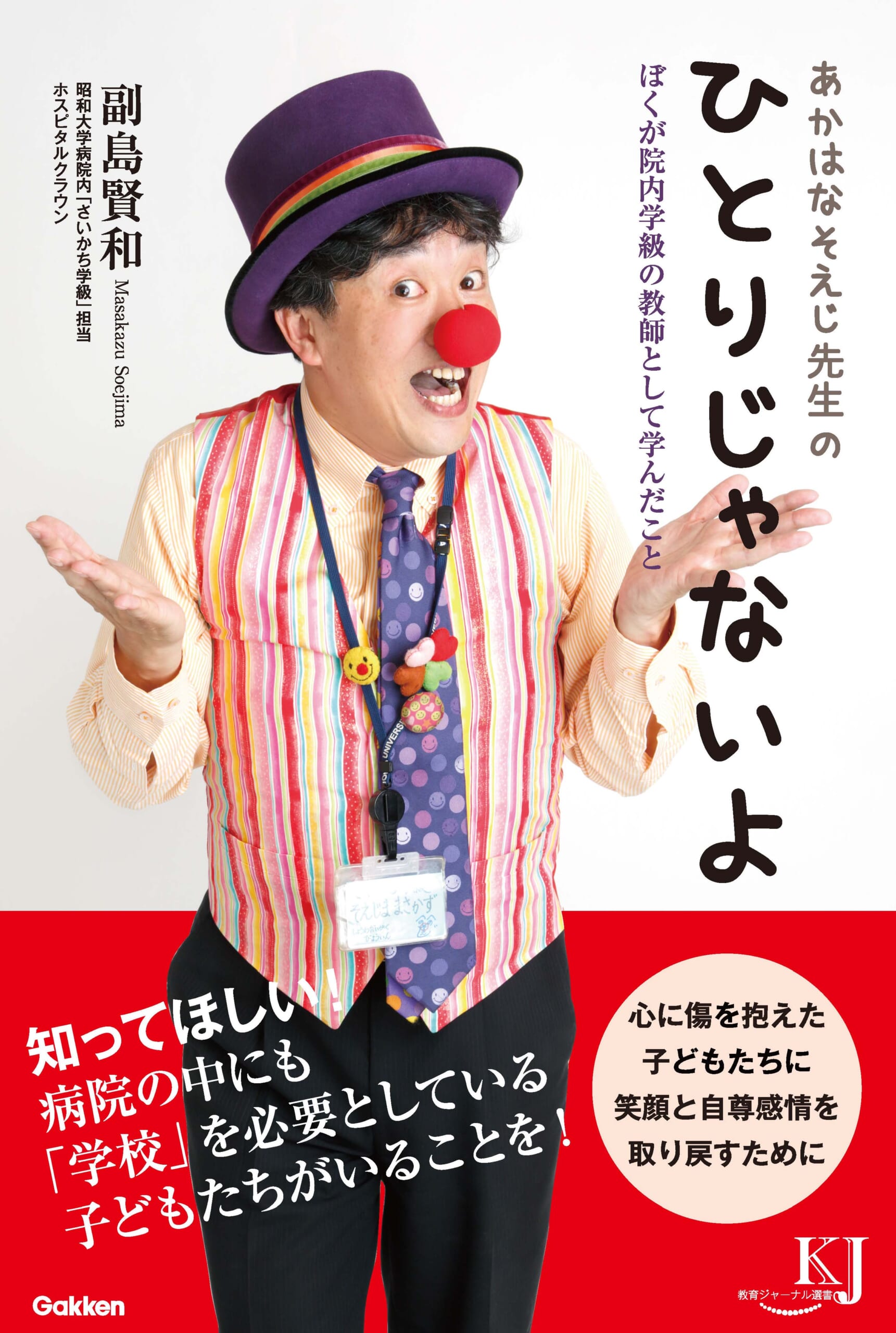

「あかはなそえじ先生のひとりじゃないよ」

四六判・全248ページ

1400円+税

学研教育みらい刊

関連記事