ふしぎのトビラ 〜 ふるさとサイエンス

TBC東北放送制作、東北地方及び新潟の7局で放送される「ふしぎのトビラ 〜ふるさとサイエンス」に佐藤研究員が出演中です。この番組は、東北地方を中心に地元の不思議を科学するサイエンス番組です。ミッキー先生(佐藤研究員)は、スタジオの子どもたちに実際の実験で、科学をわかりやすく解説します。

月1回放送されています。詳しい放送時間と放送局は、下記ホームページをご参照ください。

番組ホームページは

http://www.tbc-sendai.co.jp/03tv/fushigi/index.html

第34回 08/12/13放送

今回はゴムの伸び縮みに関係する実験を紹介します。 くわしくはこちら。

第33回 08/11/8放送

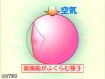

今月のテーマ熱気球のレポートに関連して空気の実験を行いました。 くわしくはこちら。

第32回 08/10/11放送

今月はバイオリンや野球の滑り止めに使われる松脂(まつやに)がテーマでした。 くわしくはこちら。

第31回 08/9/13放送

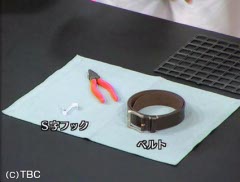

今月は秋田県の有名なお祭である秋田竿燈に関連して、バランスの実験を行いました。 くわしくはこちら。

第30回 08/8/9放送

今月は、山形県の庄内にやってきました。夕日で有名な湯の浜海岸でグリーンフラッシュを見ようという目的です。 くわしくはこちら。

第29回 08/7/12放送

今月は番組レポートで塩の浸透圧の実験などが紹介されたのに関連して、塩や備長炭を使った電池の実験を行いました。 くわしくはこちら。

第28回 08/6/14放送

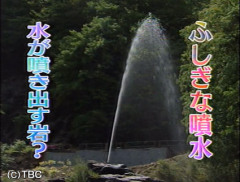

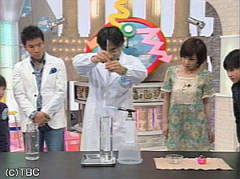

阿武隈川にある弘法の噴水の秘密を探るという今月の番組テーマに関連して、「ヘロン(古代ギリシャの科学者)の噴水」と呼ばれる不思議な噴水の実験を行いました。 くわしくはこちら。

第27回 08/5/10放送

津波のひみつを探るというテーマに関連して、波の実験をしました。 くわしくはこちら。

第26回 08/4/12放送

番組レポートでは、土器や陶器の秘密がテーマだったので、陶器などと同様に熱を加えることによって作るガラスについての実験を紹介しました。 くわしくはこちら。

|

|

|

|

|

|

|

|

3/8放送

ひとつ目の実験は、超簡単ホバークラフト。以前に「科学の祭典」というイベントで見た工作です。縦横40×30cmほどの口をセロテープで貼って空気がもれないようにしたビニール袋の片面に、ボール紙を貼ります。もう片方の面に大きく四角い穴を開けます。これで、完成。写真のようにテーブルに置くと、ビニール袋には穴が開いていますが、テーブルで蓋をされるため空気はもれません。これを横に押すとスイスイ滑ります。ビニールとテーブルが接している面積は非常に少なく、ほかにテーブルに接しているのは空気ですから、摩擦はほとんどないわけです。全体として摩擦は非常に小さくなり、スイスイ滑るのです。

次の実験は紙風船を使いました。紙風船に煙をいれて、割り箸で軽くポンとたたいてやります。すると、1秒にも満たないごく僅かな時間に直径1〜2cmほどのかわいい渦輪が5cmほどの間隔で連続して2〜5個ほど発射でされます。4回渦輪が出たとすると、4回空気が出入りしたことになります。ポンと軽くたたくと、紙風船がちょっとへこんだり、また反発があったり、それによって割り箸が弾んだり…ということが起こります。それよって紙風船全体の体積が変化し、紙風船の口からはかなり速い速度で空気が出入りしているのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

2/9放送

ドライアイスは二酸化炭素で固まってできています。その温度はマイナス79℃。

まず、これにスプーンをつける実験です。スプーンをつけると、ジィジィジィと音を発します。次にステンレスのコップの底をつけると、ものすごく大きなキーンという音がします。これはドライアイスが温度差100℃もあるステンレスに触って、二酸化炭素が一気に気化し、ステンレスが振動して硬いドライアイスとぶつかり、大きな音が発生したのです。

次は「ドライアイスのほうき星実験」。水面に数ミリのドライアイスを浮かべます。すると、スー、スーと水面を走ります。割り箸でちょっと触ってやると、はじかれるように滑っていきます。触った部分が急に気化して二酸化炭素を噴射し、それで勢いよく動き出すのです。

最後は、カップ麺の容器にドライアイスをいれ、ここに無水エタノールをたっぷり注ぎます。水なら凍ってしまいますが、エタノールの場合は凍らずマイナス70℃以下の冷たい液体になります。ここに、花やそば、輪ゴムなどを入れて凍らせる実験を行いました。花やソバは、入れるとまるで天ぷらを揚げているようも泡がたくさんでてきました。そして外に出して握ると、簡単にバラバラにくだけました。輪ゴムはピンと伸ばして凍らせてから外に出すと、少しの間は伸びた形のままですが、その後急にもとの形になって子どもたちに人気でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

1/12放送

最初は、ダイススタッキング。大き目のサイコロ4こを用意し、黒いプラスチックカップ使って4このサイコロを縦に積むという技です。もちろんサイコロを直接つかんではいけません。カップの口を下向きにして、すばやく左右に振りながらひとつずつサイコロを取り込んでゆき、ピタッとカップの動きを止めると4個が積み重なります。ちょっとしたマジックのようですが、以外にカンタン。とはいえ、練習は必要です。

この技のポイントは、カップを少し傾け遠心力を上手に使うことです。手首を使い、腕をすばやく左右に動かすとカップは直線ではなく円弧を描きます。コップの中にはいったサイコロは遠心力を受け、結果的にサイコロには上へ上へという力が働きます。したがって、最初に入ったサイコロが一番上になって、上に向かってサイコロが積まれていくのです。

もう一つの実験はアーチ橋を作る実験。扇形のブロックを21個用意し、これをボードの上にきれいに並べるとほぼ半円(アーチ型)になります。この寝ているアーチをボードごとゆっくり立てて、そっとボードをはずします。

見事にアーチが自立しました。ブロックには接着剤などはつけていないのに、なぜ自立できるのか?なぜ落ちないのか?ブロックは扇形なので上の辺は下の辺よりも長くなっています。ブロックには重さがあるので下向きの力が加わります。するとブロックには落ちるために左右のブロックを押し広げようとする力が発生します。ところが、左右のブロックも押し広げる力が発生してこのブロックを押しているので、押し広げることができません。そのためブロックは落ちることができません。アーチの形がたもたれている限り、どのブロックもお互いが押し合い支えあっているということなのです。